“陆战铁拳”这样铸就:第78集团军某合成旅一营聚力转型启示录

实弹射击。刘议闪 摄

中国网军事8月15日讯(记者谢露莹 通讯员向勇 陶李)4年来,转战18省市,行程10万余公里,遍布半个中国;4年来,共动用武器装备8万余件次、车辆6千余台次,参加各类演训活动140余次……

这一组组数据犹如一串串脚印,见证着第78集团军某旅合成一营的转型之路。作为全军第一支新型合成步兵营,他们从零起步,始终把转型“准星”对准战场“靶心”,部队作战能力节节攀高,交出了一份令人眼亮的成绩单:经鉴定,该营作战能力较传统步兵营大幅提高。

三伏酷暑,记者走进火热练兵场,探寻他们作为陆军转型急先锋铸就“陆战铁拳”的答案。

编制调整,装备变化,并不必然带来战斗力的提升——

转型,思维必须对接明天战争

军事领域竞争最为激烈,编制调整,装备变化,并不必然带来战斗力的提升。转型,必须用新的理念、新的视野、新的方法、新的标准审视部队建设,推进战斗力提升。装备好不等于战力强,只有在近似实战的环境中淬炼,才能脱毛换羽、涅磐新生。

基于这样的认识,在旅党委的指导下,一营贯彻“体系作战”思想,在想定设计中,突出可能担负的作战任务;环境构设上,尽量选择复杂地形、陌生地域,让演兵场紧贴战场;天候选择上,重点抓好雨雪霜冻、暗夜晨昏等特殊时节;课目设置上,节点突袭、机动驰援、快速穿插、反敌机降等未来作战任务,一个不少。

一营跳出传统步兵视野局限,放眼世界范围向一流军队学习借鉴,潜心钻研现代战争制胜机理,按照“机动作战、立体攻防”战略要求,牢牢把握机动、立体、攻防3个转型升级核心要素,逐任务、逐情况组织作战难题攻关。

与此同时,一营深入研究信息主导与火力主战的融合战法,针对不同作战形态,将打击力量和各种侦察装备相互配合使用,构建远中近火力打击和高中低侦察模式,探索动中指挥模式和保障力量伴随行动办法,形成合成营山林地、寒区山地、夜间作战等一整套战法。

不久前,在上级组织的空地联合演练中,该营用时不到20分钟便夺占“敌”要点,收到上级首长点赞。

出发前检查装具。杨再新 摄

出发前检查装具。杨再新 摄

紧前培养,一专多能,能力扩容才能助力战力稳步跃升——

转型,人才是构成战斗力“最硬的那块钢板”

战场制胜有一条铁律:无论装备怎样先进、战法如何超前,决定战争胜负最关键的因素是人,人的素质是战争天平上最重的那个砝码。

一营之所以能在转型路上当先锋、演训场上打得赢,与官兵的高素质密不可分。

转型初期,一营面临的首要问题是新装备保障人才短缺。一营党委紧盯通信、侦察、防空、修理、驾驶等关键岗位紧缺人才,积极协调上级、军地院校、装备厂家、地方驾校等,采取“联合式”培养送出去学、“嫁接式”办班请进来教等方式,超前培训驾驶员、通信兵、导弹手、修理工、无人机操作手近300人,关键岗位满编适岗,部分人员一专多能,列装当年人装融合率就达到97.6%。

“迈不过能力关,就过不了转型关。”全军爱军精武标兵、三连连长降巴克珠深谙此理。2015年9月,刚从军校毕业的降巴克珠来到一营一连当排长。面对一众新装备,他拜老士官为师,学原理、练操作、研数据……不到一年,就变成了会驾驶、懂操作、精通信、能指挥的“全能通”。

一次训练中,突击车武器站出现故障,教导员于林新现场带领战士捣鼓了4个小时,成功排障。专家感叹:“没想到教导员也懂维修技术!”

如今的一营,从营长到班长,从中校到列兵,不仅人人精通本职业务,而且每个人都熟练掌握两种以上武器,人人会使用侦察、通信设备,真正实现了人人素质过硬。

水中捕俘。刘议闪 摄

水中捕俘。刘议闪 摄

舟至中流,不进则退,唯奋楫者方能破浪前行——

转型,被动等靠不会有半点成果

舟至中流,不进则退,唯奋楫者方能破浪前行。

武器装备尚未完全定型,人员编制还没最终确定,承领新型合成步兵营试点任务,一营白手起家、困难重重:一无先例可循,二无可靠装备,三无教材可用,四无人才储备,五无配套设施……

怎么办?营党委“一班人”意见一致:战斗力建设等不起、慢不得。面对转型契机,他们不给自己预留“缓冲期”,起步就按下“倒计时”,官兵们一致表态:试点就是起点,再苦再累都要迈好第一步;试验就是考验,再难再险都要尽责作表率。

没有人才,他们积极协调机关,联系军地院校、装备厂家,形成“训精一人、带动一批”的人才培养局面;没有教材、大纲,他们从基础理论学起,寻找相近装备、专业共同点,组建攻关小组,试编大纲、撰写教案。为了搞懂一个数据,官兵们有时在战车上一干就是几个昼夜。

2015年深秋,一营成建制、成体系开进演兵场,全要素、全过程接受实战性检验。讲评会上,原总装备部对其在“推进装备发展、建设新型力量、装备模式创新、作战效能鉴定”四个方面给予褒奖。

4年来,作为新型合成步兵的先行者、拓荒人,一营接连克服复杂地形远程机动难、百人千装数据采集难、实兵实弹并行管控难等多重矛盾困难,先后完成力量组建、接装改装、效能试验、“归零”整改等一系列工作。

快速转运“伤员”。杨再新 摄

快速转运“伤员”。杨再新 摄

因循守旧,墨守成规,就难以实现弯道超车——

转型,创新驱动是最大源动力

4年前,某新型火炮第一次“亮相”演兵场,作为原炮兵连“一号观察手”的徐大鹏主动请缨。观测目标、捕捉炸点、计算诸元一气呵成,正当他沾沾自喜时,目标区内一发发炮弹偏移预定落点。

“火炮挪到了车上,思维还躺在车下!”“穿新鞋走老路,谈何打赢?”……铩羽而归,观摩专家的话如重槌击鼓。

装备更新要求战法创新。痛定思痛,徐大鹏带领指挥班从观测装备到指挥系统,从赋予射向到诸元计算,对照新老装备性能特点,一个个数据测、一组组数据比,梳理总结出新式火炮射击诸元计算、观察所开设等6种新方法,填补了新式车载迫击炮观测空白,创新出的周视瞄准镜半直瞄、直瞄高差快速修正等一系列射击方法,将射击准备时间缩短了70%。

实现强军目标是一项具有很强开拓性的事业,面临大量新情况新问题,必须勇于探索、大胆创新、锐意改革,否则就难有大的发展、大的作为。在该营,人气最高的地方是“强军论坛”,官兵们集火 “把车载武器当成摆设”“人员登下车需要车辆短停”等老步兵做法,纷纷为突破制约战斗力生成瓶颈建言献策,“金点子”“小发明”层出不穷,一个个转型难题、一个个训练症结迎刃而解。

苦干是基础,创新是羽翼。转型以来,该营在全军第一个构建起装备作战试验鉴定理论框架,围绕“信息力、打击力、机动力、防护力、保障力”探索新装备作战效能,采集数据近7000条,提出400多条改进建议被上级机关采纳,创新训法、战法、保法17项,梳理10余条实战化训练经验做法,均被上级大力推广。

2015年10月,在一场检验性实兵对抗演练中,一营某新型突击车在炮火支援下迅速前出,快速夺取制高点,用时比未换装前快了数倍。

去年冬季实兵对抗演习,一连在冰天雪地的战场上快速穿插,在侧翼给“敌”以致命一击,为红军最后胜利立下了汗马功劳。

如今,一营已初步形成轻便化、多能化、模块化特点,具有机动速度快、火力打击猛、指挥便捷高效、自我保障能力强等作战能力,成为名副其实的“陆战铁拳”。

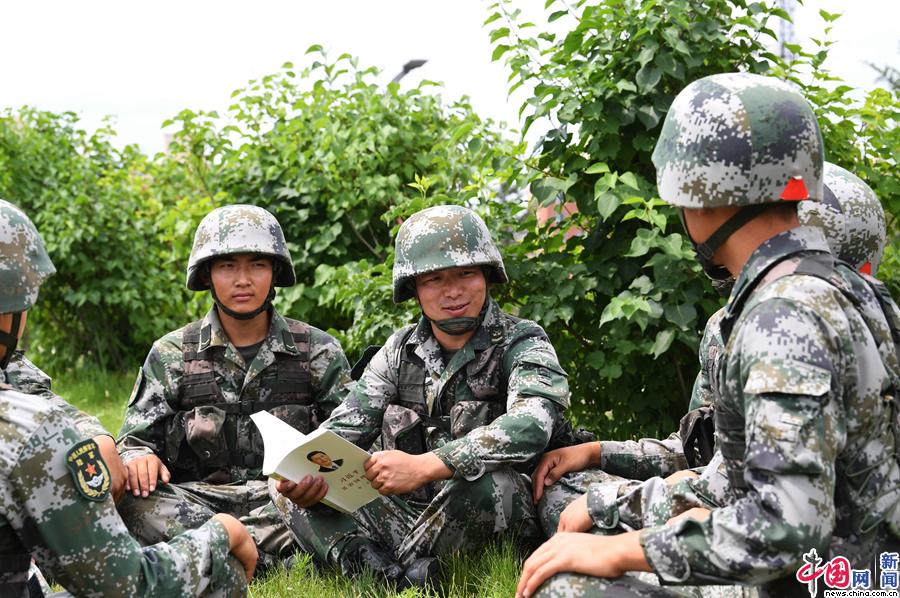

藏族班长李红龙(中)在训练间隙与战士分享自己的学习体会。杨再新 摄

实弹射击。刘议闪 摄

班战术训练。刘议闪 摄

夜幕下精确打击。杨再新 摄

夜间实弹射击。刘议闪 摄